歯の神経を残す治療をご存じでしょうか?

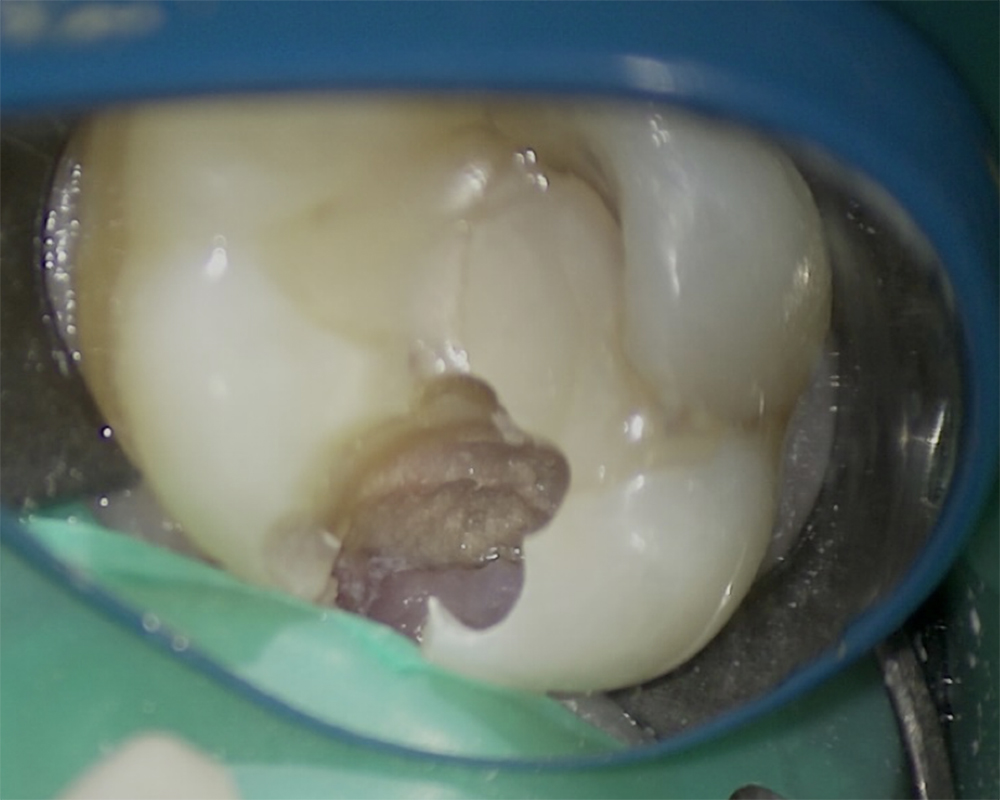

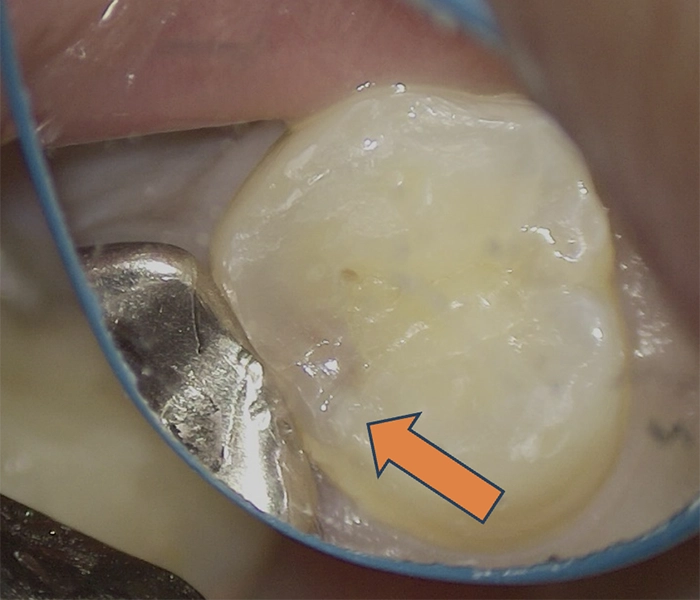

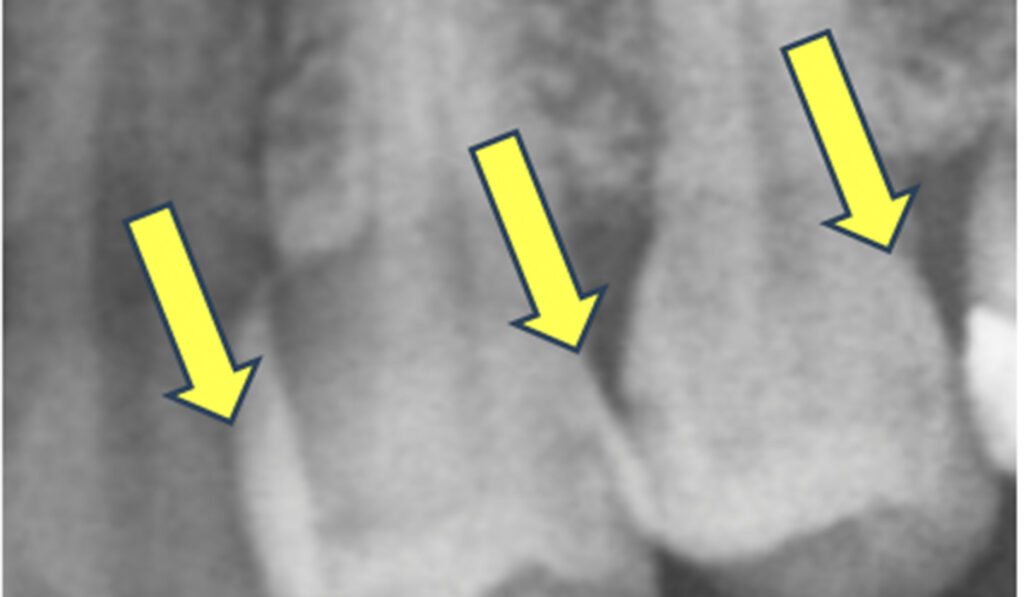

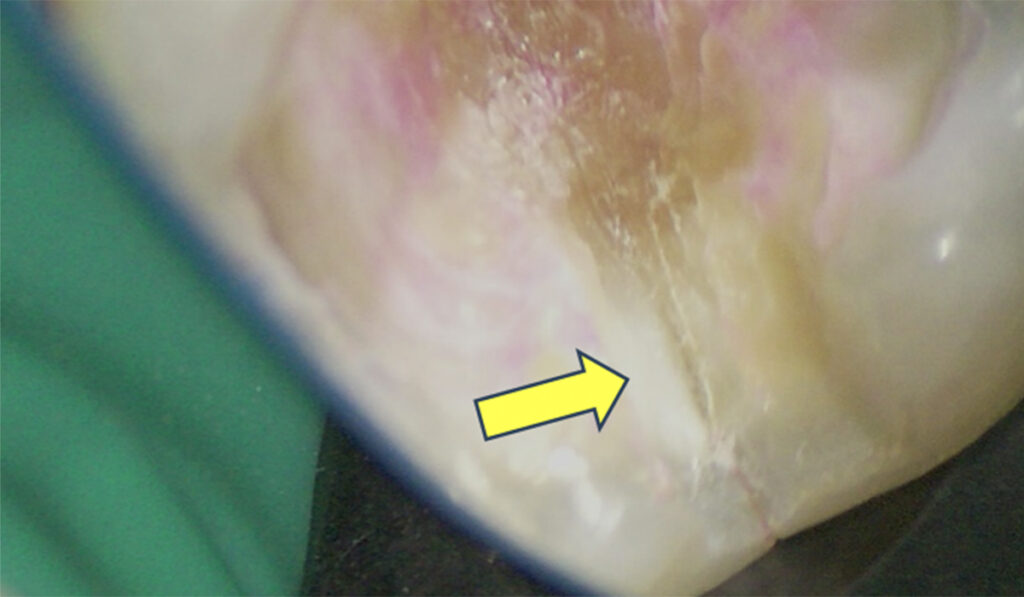

歯の神経を残すとは? 虫歯が神経の近くまで進行してしまったり怪我により歯を折ってしまった場合、細菌感染が神経の上部の一部分で留まっている可能性があります。 このような場合、神経の一部分のみを取り除き密閉性の優れた材料で封鎖することで、大部分の神経を温存できる可能性があります。 前歯の外傷の症例 こちらは前歯の外傷の症例です。1年ほど前、外傷により前歯を受傷しコンポジットレジンにて修復を行いましたが、最近になりしみる症状がでてきたため当院へ来院されました。 初診時の口腔内写真です。受傷部位は右上の2になります。 レントゲン写真がこちらになります。 電気歯髄診(+)、コールドテスト(+)、打診痛(ー)、根尖部透過像(-)診査の結果、Reversible pulpitis(可逆性歯髄炎)、Normal apical tissues(健康な根尖周囲組織)と診断しました。 上記から、歯冠破折時・破折後から現在に至るまで歯髄の感染は根管上部に限局しており、歯髄を切断し健康な歯髄の温存は可能なのではないかと考え、歯髄温存治療の適応と判断し治療を開始しました。 こちらが古い修復物を取り除いている途中の写真です。 唾液の侵入などしないようにラバーダム防湿を行い、環境整備に努めています。削っている最深部でうっすらと赤みを帯びて見えてきているのが歯髄の頭の部分です。 こちらが、歯髄がでてきたところです。 上部の炎症が強く生じてしまっている歯髄を取り除き健康な歯髄を判別、保存しているところです。 止血も良好で歯髄保存に際し問題がないことを確認しています。 こちらがMTAセメントを充填している写真です。今回はBioMTAセメントを用いました。 こちらがMTAセメント充填後の写真です。歯髄腔内で緊密にMTAセメントが充填されていることが確認できます。 次回、来院時には症状が特に問題ないことを確認の上ダイレクトボンディングを行いました。 治療後の写真 こちらが治療後の写真になります。萌出途中であること、正中閉鎖が成されていない時期であるため形態の付与が困難な症例でしたが、明らかな左右差のある形態異常も改善され患者本人・ご家族共に満足のいく仕上がりになったかと思います。 当院では拡大視野下における無菌的な治療により、このような歯髄温存を図る治療に積極的に取り組んでおります。歯の寿命をなるべく延ばしたい、より審美的な治療にご興味がある方は一度当院までご相談ください。 治療費 ¥60,500~(自費治療:歯髄温存+ダイレクトボンディング) メリット 健康な歯髄の温存ができる。歯の切削介入が最小限にできる。機能的な回復のみならず審美的な形態回復もできる。 デメリット 歯が欠けてしまう可能性がある。将来、根管治療が必要となる可能性がある。

2025.05.26